「教育学習カード」の効果

記号・文字・植物・絵カードの4枚のカードにより構成

|

|

|

|

| 記号 | 植物 | 絵 | 文字 |

1 楽しく学べる

2 コミュニケーションツールとしての活用(ルールとマナーも学ぶ)

3 言語教育への変換(他教科との連携)

4 「1対1」対応(特別支援が可能)

5 カードの数字・マークをなくしてのステップアップ

6 地域活性化・図書館活動での導入部・家庭学習との連携・海外研修の日本紹介・文化交流の一助・老人ホーム

などでの効果的な活用など

「知識」の定着率だけではない、多くの<効果>が、目に見えることから、目に見えにくいことまで含めて獲得できる。

コミュニケーションツールとしての活用は、仙台市愛子小学校での学年の枠を越えた支援活動として。課外活動での活用。

言語教育での効果は学会での発表によって、多くの人の共感を得た。マークや数字のないカード実践は、「日本大学付属高等学校夏期研修会」で国語の先生方に実感していただいた。「文化交流の一助」については、フィンランドでの実践活動で確認した。

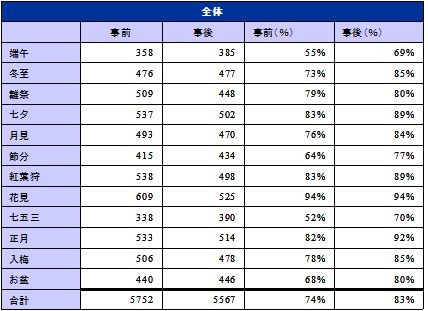

アンケートデータによる検証

|  |

| 横浜市の公立小学校(1年生) | 日本大学中学校(1年生) |

1 小・中学生ともに総合的な定着率(正答率)において、9%の伸びがある。もちろん個々の定着率には差があるものの、

年齢などに関係なく教材の効果があることが分かる。(「コミュニケーション指数」なるものを想定できる)

2 地域差や年齢差あるいは言語差などの「差異」をこえるところにこのカードの特徴がうかがわれる。

3 カードの内容(記号としてのもの)を変えることで、何をデータとして求めたいかの選別ができる。またそのデータから環

境・年齢・男女などの位相差を検出した。

4 漢字の読み書きのデータの差異(事前事後の差)は基本的にコミュニケーションの差にあると思われる。

5 どの程度の「興味」「関心」「今後の展開」につてのデータ取得は、裏面の別アンケートで行った。その結果興味関心の

高さはぬきんでていた。

6 上記で言うところのコミュニケーションはゲーム性と集団内での帰属感覚から生じていると思われる。

詳しい研究内容についてはこちら